中传云资讯系统

中传云资讯系统文物 | 中国文物保护基金会向苏州捐赠文物保险:凝聚社会合力探索文物保护新模式

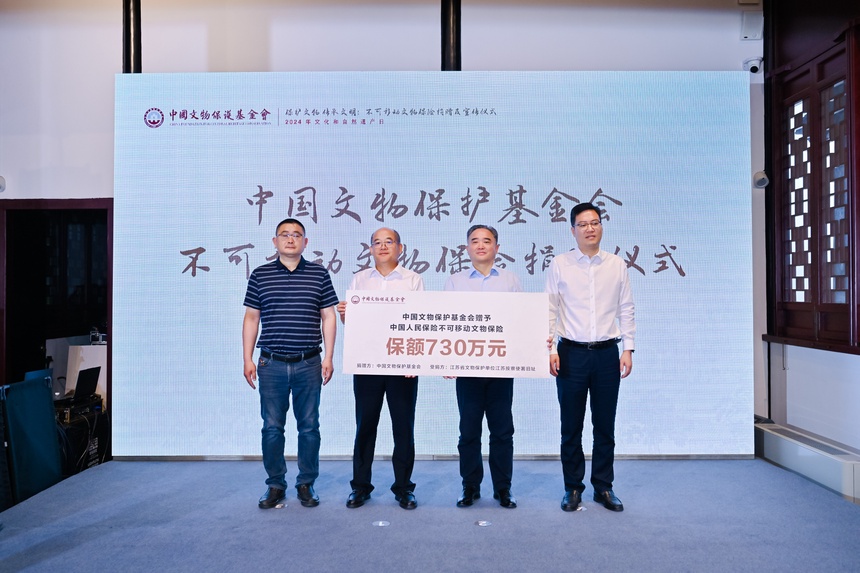

今年的6月8日是2024年“文化和自然遗产日”。中国文物保护基金会围绕“保护文物 传承文明”这一主题,推出了丰富多彩的宣传展示活动。6月7日,在江苏按察使署旧址举行的“保护文物 传承文明”不可移动文物保险捐赠及宣传仪式上,中国文物保护基金会科技保护专项基金向苏州当地捐赠了一年期的不可移动文物保险。活动现场,来自全国文保和金融领域的专家学者还就文保风险评估、文物保险机制设计、科技保护技术手段、苏州的文保经验、公众科普和协力社会发展等相关话题各抒己见,为探索文物管护的创新机制提供了可借鉴的思路和着力点。

文物保险创新着力“防重于赔”

由于历史原因,文物保险在我国处于长期缺位、投保率较低的状态。2021年,福建省文物局率先试点“文物保险+服务”项目,开创了政府、商业保险、第三方专业科技公司共同参与的文物保护新模式。近年来,广东、浙江、江苏、甘肃等地相继给文物上了保险。除了提供风险保障外,保险企业还通过“文物保险+动态监测”“服务+保险”以及不断地模式创新来最大限度地保障文物的安全。

中国文物保护基金会副秘书长杨广立表示,“文物保险+科技+服务”模式让保险公司及第三方专业技术平台给文物保护单位找疏漏、上设备、织密防护网,为每个文物量身定做安全可靠的保护方案,切实降低了文物建筑的安全风险,有效助力我国优秀历史文化遗产的保护与传承。

苏州市委常委、保护区党工委书记、姑苏区委书记方文浜表示,保护区、姑苏区坚持“使用是最好的保护”,聚焦“有恒产者有恒心”,持续推进“古城保护更新伙伴计划”,鼓励引导更多民间资本、社会力量参与古城保护。下一步,双方将持续齐心协力推进市委部署,共同围绕“精细、精致、精微、精雅”目标,实施“中心+”“文化+”“数字+”策略,坚持“续、多、新”路径,努力打造“中华民族现代文明的示范区”。

中国文物保护基金会科技保护专项基金副主任李晓武以“创新融合:‘文物保险+科技+服务’塑造文物保护的全新范式”为题,分享了该创新模式的意义和范例。他指出保险的参与可以为文物保护提供可持续的资金来源,减轻政府的负担;其次,科技的应用可以提高文物保护的效率和准确性,提高了文物风险防控水平。他表示,创新融合模式的前景非常广阔,可以促进社会资本的参与,形成多方合作的局面,开创新的产业,为不可移动文物的保护和传承创造更加良好的环境。

助力苏州筑牢文保“防火墙”

不可移动文物保护保险产品的功能不仅是事后赔偿,更重要的是事前风险预防、事中风险控制。目前,苏州市现存国家级文物保护单位量多,文物保护和管理工作面广量大,安全监管的压力较大。为此,中国文物保护基金会科技保护专项基金联合中国人民财产保险股份有限公司苏州市分公司,通过科技与金融相结合,为江苏按察使署旧址定制并捐赠一年期的不可移动文物保险,助力苏州筑牢文化遗产的“防火墙”。

江苏按察使署旧址地处苏州道前街170号,为江苏省文物保护单位。自明代以来,江苏按察使署旧址就是官衙重地,曾先后设立江苏水利分司署、按察分司、兵备道署、提刑按察使衙门内等,在承担官署职责的同时,也孕育了众多名人事迹,是具有重要历史价值的建筑场所。

2023年10月,在第四届全国建筑遗产保护与修复博览会上,人保财险苏州市分公司与苏州名城保护集团、上海建为历保科技股份有限公司举办“文物保险+服务+科技”战略合作签约仪式。此后,相关方以江苏按察使署旧址为试点,度身定制了不可移动文物修缮保险方案和技术服务说明,并以中国文物保护基金会科技保护专项基金牵头捐赠的方式,实现了该保险方案的最终落地。

江苏按察使署旧址此次获赠的不可移动文物保护保险总保额730万元,保险责任涵盖不可移动文物意外损毁责任、文物场所第三者责任和文物修护责任。该保险产品的功能不仅是事后赔偿,更重要的是事前风险预防、事中风险控制。承保期间,保险人将聘请第三方专业公司使用集成物联网、大数据分析、人工智能等技术的文物巡查专用设备每季度对投保文物进行一次安全巡查,对文物病害数据上传至巡查系统,使巡查人员能够基于数据分析及时判别文物风险的变化动态及发展趋势,做好防范;为了促进公众的保护意识,保险人将聘请行业专家每半年开展一次的文物保护讲座,并提供相关的数字化体验互动。

通过保险与互联网物联网、数字技术的有机结合,成果应用到历史文化遗产保护场景中,中国文物保护基金会科技保护专项基金还将与行业领先的保险公司和专业第三方技术力量深度合作,持续开展“不可移动文物保险”项目,合力推进包括苏州历史名城在内的文物保护工作,力争成为建筑遗产保护利用创新模式的典范。

多管齐下加强预防性保护

在当前文物保护工作面临越来越多自然威胁、人为因素以及管理挑战的背景下,引入“文物保险+科技+服务”的融合模式,加强文物的预防性保护,显得尤为迫切和需要。为此,来自文保和金融领域的专家学者围绕着目前行业存在的痛点和症结,展开了交流和讨论。

中国文物信息咨询中心研究馆员、中国文物保护基金会罗哲文基金管理委员会副主任、中国文物学会传统建筑园林委员会主任委员王立平指出,随着文物保护工作的深入推进,一些理念和思路也正在发生改变,“现在我们提出了‘预防性保护’,强调“治未病”。在这个理念下,保险概念的引入,为我们的探索提供了一个实践。”

“如何减少古建筑风险发生以及在事故发生的时候有经济保障,把经济风险转嫁出去?显然,保险是这种风险管理的有效措施。”北京工商大学中国保险研究院院长、教授王绪瑾认为,保险在古建筑风险管理上确实能发挥重要作用,但仍需要汇集各方的智慧,进一步细化和完善相关的条款细则,比如标的范围、验审流程、赔付方式、附加险种等,切实消除各方的顾虑。

李晓武具体介绍了科技与文物保险的具体结合方式,“通过我们科技的手段,包括物联网的智能感知、人工智能AI的算法、大数据的分析,能够比较精准地识别到我们文物面临的风险,精准地预测下一步发生的方向以及安全的模式,对我们风险的管控方面,使风险降到最低。”

江苏省文化和旅游厅文物管理处副处长刁汉云表示,文物保险应注重“防大于赔”,当前文物保护的新模式“文物+保险+科技”需要理清底层逻辑,逐步推广,通过多部门和社会力量的联动,提升文物保护的力度和高度。

苏州市古迹遗址保护协会理事长、研究馆员尹占群指出,文物保险的推出符合当下国家的政策导向,也有着一定的行业基础,但还需做足基本功。他建议找到一个合适的切入点,兼顾各方利益,形成示范效应。

上海建为历保科技股份有限公司董事长郭伟民提议,可通过建立公募基金的方式为文物保护筹集保险费用。“可以借鉴长城的修缮项目,建立全国募捐模式,发起众筹。也可以使用者付费,谁承租了这个房子,保费就由使用者支付。此外,保险公司也可以有更多的社会责任,以微利的形式甚至公益的模式也来参与进来。这样全民、全社会参与到五千年优秀传统文化遗产的保护里面,文物保护保险可能会走向新的阶段。”

敦煌研究院保护研究部副部长汪万福主持座谈交流,他表示:“这个模式是新的种类,不同于传统的保险理赔,不仅要集中我们保险以及文物保护领域的力量,还需要政策法规方面的专家,共同形成社会合力,探讨形成我们文物保险自己的理论和体系,这样才能上升到更高的层面。”

与会专家学者们一致认为,“文物保险+科技+服务”的融合模式为探索文物管护创新机制提供了有益借鉴,对文物保护的可持续发展具有深远意义。而该模式的全面推广,还需在政策引导与支持、建立跨部门合作机制以及创新保险产品等方面多管齐下,凝聚广泛社会合力,提供更多创新思路和解决方案,确保文化遗产得到可持续的保护和传承。

(图片由主办方提供)